Caccia al patrimonio disperso della famiglia Martelli

Un altarolo in argento con stemma Martelli conservato a San Lorenzo

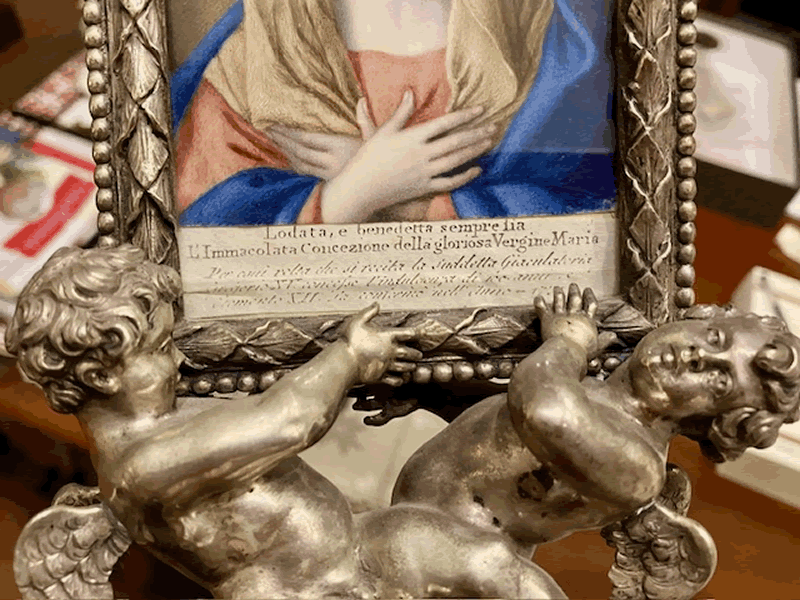

Tra gli oggetti donati a San Lorenzo dalle sorelle Martelli è un piccolo altarolo ottocentesco in argento che racchiude una immagine della Madonna dipinta su avorio. L’altarolo, ispirato a modelli barocchi, è costituito da una base di forma quadrata su cui, seduti in precario equilibrio sopra a una nuvoletta di forma globulare, sono due figure di angioletti a tutto tondo, rappresentati nell’atto di sorreggere una cornice all’interno della quale è esposta alla venerazione la sacra immagine. La cornice è decorata con un motivo a foglie d’alloro che ritroviamo anche sulla base, a formare una ghirlanda. Sul retro dell’immagine vediamo lo stemma della famiglia Martelli, in smalti colorati – purtroppo parzialmente caduti – su argento, circondato da una ghirlanda di foglie. Sotto all’immagine della Vergine, dipinte su carta, si leggono queste parole: «Lodata, e benedetta sempre sia / L’Immacolata Concezione della gloriosa Vergine Maria / Per ogni volta che si recita la suddetta Giaculatoria / Gregorio XV concesse l’indulgenza di 100 anni, e / Clemente XIII la confermò nell’anno 1731».

L’altarolo appartiene a un momento successivo alla proclamazione nel 1854 del dogma dell’Immacolata Concezione ad opera di Pio IX con la bolla Ineffabilis Deus, bolla che sancì come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. Pochi anni dopo, il 25 marzo 1858, giorno in cui si celebra l’Annunciazione, il nuovo dogma parve ricevere una miracolosa conferma divina con l’apparizione a Bernadette Soubirous della Madonna, la quale si rivelò alla pastorella presentandosi a lei come “l’Immacolata Concezione”.

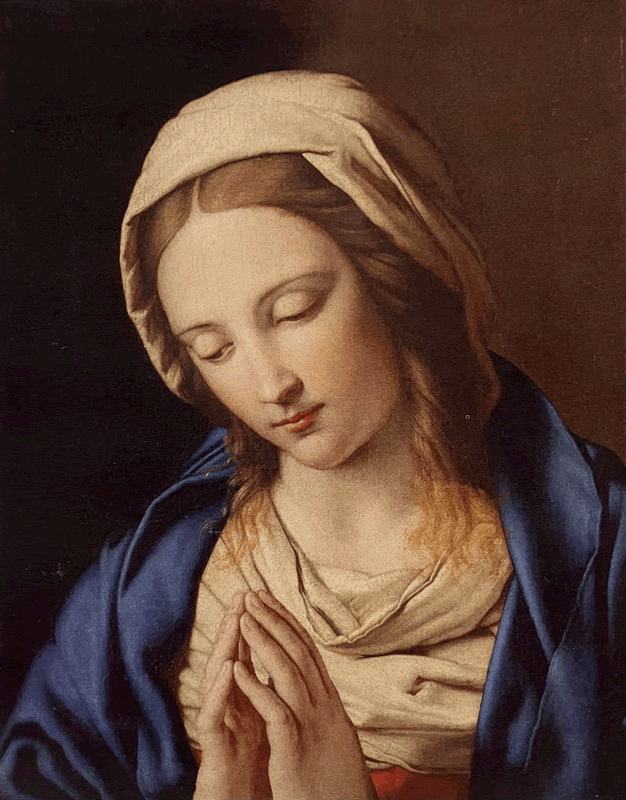

L’immagine della Madonna, rappresentata velata, con le mani al petto e lo sguardo basso in atto di preghiera, deriva da una composizione di Giovan Battista Salvi, detto il Sassoferrato (Sassoferrato 1609 - Roma 1685), pittore marchigiano che lavorò a lungo a Roma, noto soprattutto per le sue immagini devozionali, in particolare rappresentanti la Vergine Maria, al punto da essere ricordato come pictor virginum e definito da Federico Zeri «il grande pittore dell’arte sacra del Cattolicesimo, dal Cinquecento a oggi»1. Le pitture del Sassoferrato, contraddistinte da un’alta qualità esecutiva, da cromie smaltate e da un carattere retrospettivo nelle composizioni, spesso derivate da modelli raffaelleschi o perugineschi, furono oggetto di un rinnovato successo e interesse collezionistico fra XVIII e XIX secolo2 e furono apprezzate dai pontefici, in particolare da Clemente XIV, Pio VII e Pio IX, artefici della diffusione dell’iconografia del pittore.

Pio VII possedeva nel proprio appartamento al Quirinale una tela del Sassoferrato rappresentante la Vergine in preghiera a mani giunte (Mater amabilis), della quale fra 1808 e 1809 fece fare un disegno perché fosse diffuso a mezzo stampa3; la tela è conservata oggi a Cesena presso gli eredi di papa Chiaramonti4. Proprio di questa immagine, negli anni centrali del Risorgimento, Pio IX fece inviare una copia al proprio nipote nel 1868 perché venisse posta nel palazzo di famiglia a Senigallia, dove la tela si trova tuttora, a conferma di un continuo apprezzamento per l’opera del Sassoferrato5.

Della Madonna riprodotta sul nostro altarolo si conoscono più copie di mano dello stesso Sassoferrato6, la più nota è quella conservata presso Santa Maria Maggiore a Trieste, sull’altare dedicato alla Madonna della Salute7. Il quadro fu donato alla chiesa triestina nel 1841 dal conte Domenico Rossetti come ex voto per ringraziare di essere stato guarito da una malattia e si presenta ornato da una corona metallica che fu posta sul capo della Vergine nel Novecento. La sacra immagine è tutt’oggi oggetto di venerazione da parte dei fedeli.

Lisa Corsi

1 Federico Zeri, Sassoferrato copista, Fondazione Salimbeni, San Severino Marche 1999, p. 33.

2 Patrizia Rosazza-Ferraris, Fortuna del Sassoferrato nel collezionismo europeo del XVIII e XIX secolo, in Il Sassoferrato, la devota bellezza, catalogo della mostra a cura di François Macé de Lépinay, SilvanaEditoriale, Milano 2017, pp. 60-75.

3 Stefano Papetti, Il pittore dei papi. Dipinti del Sassoferrato appartenuti a Clemente XIV, Pio VII e Pio IX, in Il Sassoferrato, la devota bellezza, catalogo della mostra a cura di François Macé de Lépinay, SilvanaEditoriale, Milano 2017, pp. 16-25, in part. p. 20.

4 Riprodotta in Stefano Papetti, Il pittore dei papi. Dipinti del Sassoferrato appartenuti a Clemente XIV, Pio VII e Pio IX, cit., p. 18.

5 Ivi, p. 22. La copia in questione, conservata a palazzo Mastai a Senigallia, è riprodotta in Senigallia, Museo Pio IX e Museo Diocesano, a cura di Giuseppina Flamini e Amelia Mariotti, Calderini Edizioni, Bologna 1991, p. 17.

6 Una Madonna simile è riprodotta in Massimo Pulini, Il minimalismo della bellezza, in Il Sassoferrato, un preraffaellita tra i puristi del Seicento, catalogo della mostra tenuta alla Galleria Comunale d’arte di Cesena dal 16 maggio al 25 ottobre 2009, a cura di Massimo Pulini, Alessandro Marchi e Alessandro Giovanardi, Edizioni Medusa, Milano 2009, p. 27. Un altro dipinto simile è andato in asta presso Sotheby’s nel 2019, si veda: https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2019/master-paintings/giovanni-battista-salvi-called-sassoferrato-the

7 Si veda: https://santuariosantamariamaggiore.it/il-dipinto-della-madonna-del-sassoferrato/